原文发表于:Art Journal, Vol. 42, No. 4, The Crisis in the Discipline. (Winter, 1982), pp. 311-319。作者简介:罗莎琳德·克劳斯(Rosalind Krauss, 1941-),美国艺术批评家及艺术理论家,纽约哥伦比亚大学教授。上图为打字机旁的罗莎琳德·克劳斯,摄于1969年。由于图文篇幅字数所限,本文诸多原文注释及译文请见分栏。

摄影的话语空间

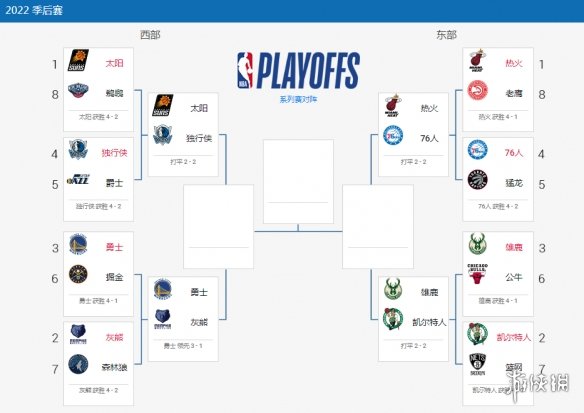

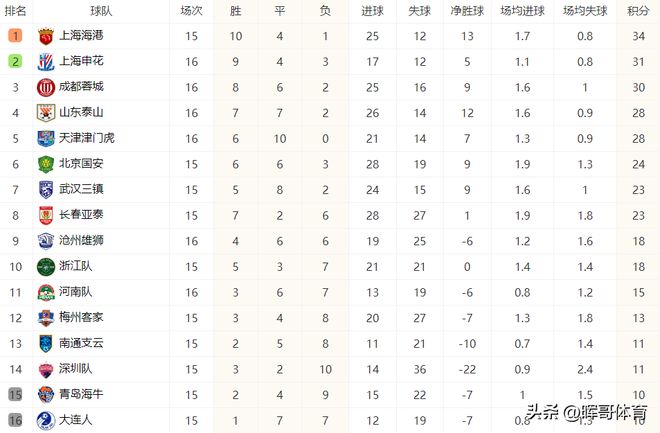

让我们先来看两张标题都是《凝灰岩圆顶,金字塔湖,内华达》(Tufa Domes, Pyramid Lake, Nevada)的照片。第一张是(最近)很出名的一张照片,它的拍摄者是蒂莫西·奥沙利文(Timothy O’Sullivan),拍摄时间是1868年,在对19世纪风光摄影史的梳理中,这张照片有着非常重要的地位。而第二张照片则是第一张照片的平版印刷(lithographic)复制,它于1878年发表在克拉朗斯·金(Clarence King)的出版物《系统地质学》(Systematic Geology)中。(1)

蒂莫西·奥沙利文(Timothy O’Sullivan)

《凝灰岩圆顶,金字塔湖,内华达》(Tufa Domes, Pyramid Lake, Nevada)

1868

按照20世纪的观点,人们更喜欢奥沙利文的原版照片,因为它是摄影术发明之初的几十年中,集中表现风光照片神秘而沉寂之美的典型代表。在这张照片中,三块巨大的岩石就像是被摆放在一块抽象的透明象棋盘上,分散的位置由近及远蔓延至画面深处。对于清晰度近乎狂热的偏执赋予了这些石块足以让人产生幻觉的丰富细节,这使得火山喷发的热力在岩石上留下的每一条裂痕、每一块颗粒都被记录在了照片之中。但同时这些石块看起来也显得有些不真实,整个空间都像是梦境一般,凝灰岩圆顶似乎无所拘束地漂浮在发光的以太中,不知漂向何方。水天近乎完美地连接在一起形成一致的背景(ground),将其间的物质实体吞没,漂浮在其中的岩石成为纯粹的几何形状。发光的背景将大块的实体吸收,让它们看起来就像是设计图案。这张照片的神秘之美就潜藏在它空旷的扁平空间之中。

1878年发表在克拉朗斯·金(Clarence King)的出版物《系统地质学》中的《凝灰岩圆顶,金字塔湖,内华达》平版印刷复制品。

相较之下,这张照片的印刷复制品在视觉上就显得很无趣。原本照片中的神秘气氛在复制品中被附加上了冗余的细节:天空中出现了大片的云;远处的湖岸有了清晰的分界线;湖面多出了许多小漩涡和波纹。而让这张照片从奇妙变得平庸的最为关键的一点是,复制品仔细地再现了岩石在水中的倒影,这让原本过曝的火棉胶所形成的模糊的光亮感消失殆尽,重力感与方向感在复制品中毕现无疑。

不过很显然的是,这两张图片——原本的照片和它的复制品——之间的区别并不是摄影师的创作灵感与制版师乏味的复制所带来的。它们属于两个不同的文化领域,它们对于照片的用途有着不同的期待,它们传达的是两种截然不同的知识。用现在的话来说,它们是在两个不同的话语空间中的再现形式,属于不同的论述方法。平版印刷的复制品应用于地理学领域,也即是经验科学领域。为了能够在地理学的论述中体现出照片的功能,奥沙利文的照片必须要清晰地表现出其中呈现的元素的地质学特征。以透视来标记照片连续的齐次空间坐标,并不比以制图学网格来标记更精确,因此需要以一致的坐标线来重构延伸到地平线的水平面。对凝灰岩圆顶的地理学数据,必须要实地测量、设定坐标并绘制标记。如果这只是在连续的垂直面上浮动的几何形状,那将是毫无意义的。(2)

那么照片本身呢?它的功能植根于什么样的话语空间?

19世纪的审美话语(aesthetic discourse)的发展逐渐围绕着我们称之为展览空间的地方进行。无论是公共博物馆、官方的沙龙、世界博览会,还是私人展出,这些展览空间的一个重要组成部分是连续的墙面——这些墙逐渐变成只为艺术品展示所用。当然展览空间除了展示墙(gallery wall)这一特点外还有其他的特点。它同时也是批评(criticism)产生的基础:一方面,它为出现在这个特殊语境下的艺术品提供了产生文字评论的基础;另一方面,它暗示了选择的过程(一件作品被包括在展览中还是被排除在外),那些被排除在展览空间之外的作品在其作为艺术(Art)的地位上就被边缘化了。(3) 展示墙作为展览得以实现的物理载体,它成了包含内容的能指(signifier of inclusion),因此,它也可以被认为在自己内部建立了一种被称作“展览性”(exhibitionality)的再现形式,或者说,这是19世纪艺术世界结构变化所发展出的赞助人与艺术家之间的重要交换媒介。在19世纪后半段,绘画——尤其是风景绘画——以其自身相应的描述方式对此进行回应,它开始将展览空间——展墙——内化,并且开始表现它。

1860年后风景绘画开始出现急速转变,画家倾向于在画作中制造一种更为平面化的压缩空间的视觉体验,就好像空间只在画作表面上延展。这种转变首先从坚决抵制透视效果开始,风景绘画以各种手段来中和透视进深的效果,这其中包括使用强烈的明暗对比,这就使得原本的正交穿透深度——比如一条巷道的树木——变为对角延伸表面的效果。在单张画布上以压缩效果绘制的画作,才刚刚成为为这种特别的展览空间创造出的表现方式,其他各种为适应这样的展出空间所使用的创作手段就接踵而至:以系列风景画的形式连续地挂在展墙上,模拟展墙水平延伸的形式,比如莫奈(Monet)的鲁昂大教堂系列画作;或者纯粹的风景,完全扁平化,去除画面中的地平线,延伸至整面墙的尺度。在莫奈晚期所画的睡莲中,风景与墙成为了同义关系(其中一个是另一个的代表),这是当一系列绘画手段发展到高级阶段时,审美话语将它自己融入到为其提供展示基础的机构空间中的表现形式。

莫奈,《睡莲》,1916-1919

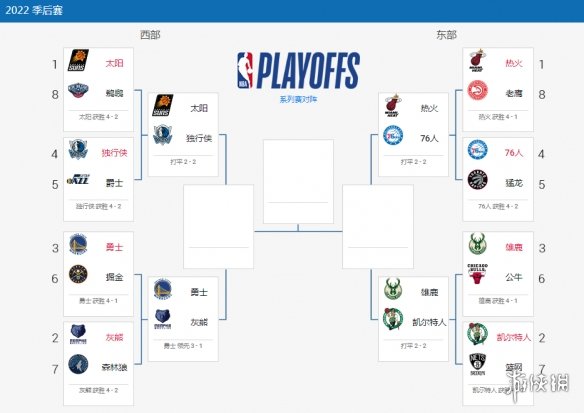

这种艺术品作为其自身展览空间的再现形式的体制,正是我们现在所熟知的现代主义的历史。而现在观察摄影史学家如何将摄影这种媒介归入这样一种历史叙事当中是一件很有趣的事情。如果我们现在再问一次,奥沙利文的原始照片——如我在文章开头所描述的——植根于什么样的话语空间,那么我们现在必须要回答:审美话语。如果我们要问它代表的是什么,那么答案将是在这个空间中,它代表展览平面组成的一部分,它是博物馆的表层,是画廊继续让自己挑选的物品属于艺术的能力。

但是,在奥沙利文自己拍摄照片的时候,即1860到1870年代,他是将自己照片的功能建立在审美话语和展出空间之上的吗?或者他拍摄这张照片是为了对科学/地形学的研究有所贡献?对于奥沙利文的照片在审美价值体现的层面上进行的解读——平面化、设计化、模糊不清,而在这些背后则是明确的对审美意义的倾向:崇高性(sublimity)、卓越性(transcendence)——难道不是一种为了保全其作为艺术品地位的事后之见?(4) 这样说的话,如此的解读是否是不合理的,是错误构建的历史?

如今摄影作为一种艺术创作媒介的历史正处于蓬勃发展的阶段,它的任务之一就是为这种媒介的早期历史著书论说,而上面提出的那个问题在现在看来,是将构建历史的方法论向前推了一把。处于这个问题中心位置的就是原本作为探险、探索以及调查而拍摄的地形学式的照片。这些照片被装裱、贴上标签后,进入了博物馆重构历史的空间之中。它们端正而孤立地挂在博物馆的展墙上,这样的展现形式使它们将被放在艺术的话语空间中进行解读,而这是将它们“合法化”的过程。这个词来自彼得·加拉西(Peter Galassi),他在现代艺术博物馆(Museum of Modem Art)策划的展览“摄影之前”(Before Photography)的重点就是让这些照片“合法化”。在所有对加拉西这一论证提出的评论中都会重复他所说的一段话,在这段话中他为摄影在审美话语中做了定位,他说:“这里展出的物件是为了证明摄影不是科学留在艺术门前的私生子,而是西方绘画传统的正统后裔。”(5)

蒂莫西·奥沙利文(Timothy O’Sullivan,1840–1882),美国摄影家。

接下来继续将摄影合法化的行动有着更大的野心,它要证明一些特定的19世纪的摄影师不仅仅在创作时就已经将自己视为艺术家,且是在理论上证明摄影和绘画有着同等的艺术价值,甚至比绘画的艺术价值更高,又或是让人们看到摄影圈在以曾经的沙龙模式来组织展览。合法化的进程所倚赖的不是在现有的家族中取得表面上的一席之地;而是要通过其内在的、基因上的必然性来证明它是家族成员。因此加拉西在此想要论述的是其内在形式上的结构,而不是外在琐碎的细节。为了达到这个目标,他希望证明19世纪流行的户外摄影中的透视效果——一种力求表现出平面化、片段化,产生关系模糊的重叠的透视效果。加拉西称此种透视效果为“分析的”(analytic),与此相对的则是文艺复兴时期绘画的“合成的”(synthetic)建构性透视效果——在18世纪末的绘画方法中就已经发展成熟了。加拉西认为,通过这样的证明将可以有力地反驳摄影本质上只是“技术所诞生的后代而非审美传统的子嗣”的说法,以及它只是关于审美问题辩论的局外人。相反,他要让人们意识到摄影同样也是质询艺术本质所诞生的产物,它继承并发展了“分析的”透视效果和一种经验主义者的视角。于是康斯特布尔(Constable)【甚至德加(Degas)】那极为简略概括的草图可以被视作为之后的摄影实践所描绘的雏形,加拉西的结论则认为它无可避免地影响了地形学实践者们,包括:塞缪尔·伯恩(Samuel Bourne)、菲利斯·比托(Felice Beato)、奥古斯特·萨尔兹曼(Auguste Salzmann)、查尔斯·马维尔(Charles Marville),当然,还有蒂莫西·奥沙利文。

照片们根据它们被要求的那样做出回应。伯恩所拍的克什米尔的道路,明暗形成强烈对比,透视失去了其空间表现力,取而代之的是一种莫奈式的强烈的二维几何序列。再看萨尔兹曼的照片,几乎以完全统一的影调记录下充满整个画面的墙壁的纹理,经验主义式的细节描绘让位于绘画式的再现效果。而回到奥沙利文的那张照片,岩石被苍白过曝的天空吞噬,与催眠相似的平面化视觉效果,但是其二维的视觉经验塑造了金字塔湖的凝灰岩圆顶的根本特征。当我们看到博物馆墙上所展现出的这种迹象时,我们毫不怀疑艺术不仅仅是被预谋的,同时也是被展现的——以这种平面化的、装饰性地将绘画统一为“分析的”透视方法。

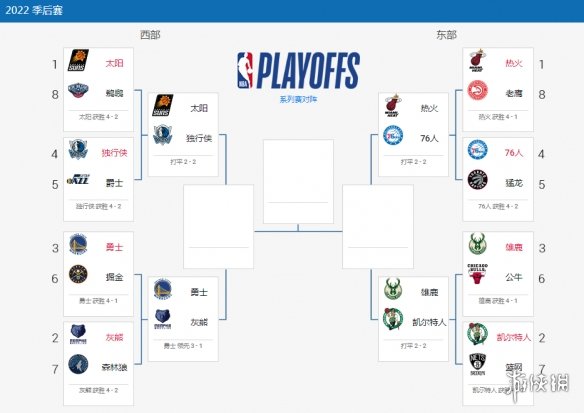

不过证明过程在这里遇到了一点困难。因为蒂莫西·奥沙利文的照片并不是在19世纪发表的,并且它们唯一进入公共流通领域的展现方式是立体照片(stereography)。大多数奥沙利文的经典照片——比如随惠勒(Wheeler)探险队拍摄的谢伊峡谷的照片——都是以立体照片的形式存在的,在这一点上威廉姆·亨利·杰克逊与奥沙利文的情况一样,他们的作品都是通过立体照片让广泛大众接受的。(6) 既然我们以比较原始照片和它的平版复制品作为这篇文章讨论的开端,现在我们可以继续以比较两种相机进行讨论:9×12大画幅相机和立体相机。这两种相机所提供的是两种完全不同的视觉体验。

20世纪初的立体照片(stereography)

立体空间是将透视空间提升到一个更高的维度。它呈现一种狭窄的隧道式的视野,于是使人产生一种强烈的纵深感。这种视觉体验又因为观者必须使用特定的光学器具,在隔绝周围环境影响的条件下观看立体照片而增强了。观者处于一种理想的隔绝状态,他的视野完全将周围的环境排除在外。这种立体照片观片器让观者完全将注意力集中在手上所持的物件上,也就没有了在博物馆中参观时观者的视线从一张照片移至另一张照片,在空间中散漫游移的视觉体验。取而代之的是,观者的注意力只会一直集中在这台光学器具所制造的隧道视野中。

立体照片看起来是多层的,仿佛由一个个平面梯度展开,由近及远延伸开来。观看这种照片中的空间类似一个扫描的过程,从左下角看到右上角。这和观看绘画时的方式很相似,但这种扫视产生的实际体验是完全不同的。当观者的视线从画面最近处的平面看到中景处的物体时,眼睛在立体照片的隧道中移动,会让人感到眼睛在进行重新对焦。而当从中景看向远处背景时,观者会再次体验到眼睛在重新对焦。(7)

这种微小的肌肉运动正是立体照片所制造的错觉形成的视觉产物。它们就像是在进行一场小规模的表演,让人感受到一个纵深空间在眼前展开。观看时眼睛在立体照片中各个平面间的重新对焦运动,对应着在实际空间中人前后走动时产生的效果,身体一部分(眼睛)的运动取代了另一部分(脚)的运动。以物理光学的方式穿越立体空间的方式,又产生另一个它与绘画空间之间的区别,这个区别是关于时间维度的。

当下对于观看立体照片体验的阐释都集中于讨论观看照片的时长上。对于老奥利弗·温德尔·福尔摩斯(Oliver Wendell Holmes, Sr.),这位立体摄影的忠实拥趸来说,如此仔细地观看立体照片是一种很正常的情况,因为立体照片有着“无穷无尽”的丰富细节供人发掘。他在自己所写的关于立体摄影的评论中,详细描绘了他所说的细节——比如E.&H.T.安东尼拍摄的百老汇街景——福尔摩斯告诉他的读者,立体照片的景象需要花上一段时间来观察。对比之下,绘画就没有要求观者花一段时间一点一点地查看画面中的每一个细节(随着绘画越来越走向现代主义,它们也显然不支持这种形式的凝视)。

当福尔摩斯详述这种特殊的观看方式时,他形容“思绪就如同进入了照片的深处”,他将这种体验与极端的精神状态相比较,比如催眠状态,“一半是被吸引的感觉”(half-magnetic effects),还有梦境。“至少在观看立体照片时观者可以将周围环境屏蔽,完全集中于眼前的照片,制造出梦境般的兴奋”,他写道,“徜徉其中我们似乎脱离了自己的身体进入一个接一个的陌生场景之中,如同脱离身躯的灵魂。”(8)

蒂莫西·奥沙利文拍摄的立体照片

立体摄影将人置于一种情境之中的现象效果与看电影带来的感受是相似的。两者都是通过排除周围环境的干扰让观者进入一种隔绝状态。在这两种体验中,观者的身体并没有移动,而是由图像将观者带入视觉体验中。并且在观看时两者带来的愉悦感都源自于对拟像(simulacrum)的体验:也即所有真实的表象都不能通过实际的、物理上的位移来进行检验。还有,这两者的拟像形成的真实效果都依赖于时间的延续。人们称之为电影放映的装置(apparatus),其前身就是立体摄影,就如同立体摄影自己的前身可以追溯到同样是在黑暗的隔绝环境之中制造真实幻象的透视画(diorama)。(9) 立体照片以及之后诞生的电影激起了人们对于这种特别的视觉愉悦的追求——这种欲望似乎被满足了——也就迅速导致了这种装置的风行。

立体摄影真正作为一种大众媒介流行起来要归功于机械印刷技术的发展。立体照片的销售数量十分巨大,从1850年代开始,直到1880年代都没有衰退迹象。早在1857年伦敦立体摄影公司就已经卖出了50万张立体照片,到1859年的时候,他们的目录中包括了超过10万张不同的立体照片。(10)

立体视觉实践用一个特别的词汇——视野(view)——来描述他们的产品。首先,视野是我之前一直在描述的立体摄影强烈追求的透视纵深效果。立体照片的生产商都熟知这一点,因此他们会通过围绕画面前景或者中景中间的一个垂直标志物来对照片进行构图,以此使观者的眼睛在视线范围中的消失点(vanishing point)汇聚到此处。蒂莫西·奥沙利文的许多照片都围绕这样一个消失点展开——比如一根光秃秃的树干,一块岩石的锐利边缘——他的构图技巧就是来自他对于“视野”的感知。考虑到奥沙利文很喜欢对角线纵深构图以及对中心视野的偏好,也就不会奇怪在一本将他的作品视为西方摄影师产物的书中,他总是提到他所拍摄的是“视野”的体现,而拍摄的过程则是“观看”(viewing)。在写到在金字塔湖的探险时他说,设备中“包括拍摄器材和化学药品用于我们的摄影师‘创造他的视野’。”写到洪堡落水洞(the Homboldt Sink)时他说,“这是一个很好的拍摄地点,在观看它们时就能想象到这将是我想要的照片。” (11) 视野一词在摄影期刊中不停地出现,这个词被摄影师们无节制地使用,它是1860年代摄影师们进入沙龙的入场券。因此,当他们有意识地参加展览时,也倾向于将他们的作品归类于“视野”而不是“风景”(landscape)。

蒂莫西·奥沙利文

《肖肖尼瀑布(爱达荷)》[Shoshone Falls (Idaho)]

1868

更进一步说,视野引入了作者的概念,观者面对的照片是由某种特定兴趣取向所展现的自然景观,这种选择似乎避开了记录者或者说艺术家的干扰,出版商成为视野的创造者,而与拍摄照片的操作者(人们就是这样称呼他们的)无关。因此,出版商拥有了作者身份这一特征,版权都归属于各个公司(比如Keystone Views),而摄影师的身份被隐匿了。从这个层面上来说,视野所强调的景深和对焦的现象学特征又有了第二层含义,也即客体(object)和视野的分离。实际上,这是一个“兴趣点”(point of interest),是一个自然奇观,是一个占据了关注中心的独一无二的现象。在芭芭拉·斯塔福德(Barbara Stafford)对开始于18世纪末的将独特性(singularity)列为与游记相关的一个特殊门类的研究中,她指出这种独一无二的体验是建立在作者身份从艺术家的主观性向自然的客观显现的转变之上的。(12) 正因如此,拥有视野的机构在对版权的认定中,并不会将艺术家对于作品的想象力投射视为作品的法律保障。

最终,视野将这种独特性、集中点(focal point)视为复杂地再现世界过程中的一个瞬间,一种完整的地形学图集。这些“视野”总是被存储在一个物理空间,一个按照地理学系统,以抽屉为单位来进行分类和存储的橱柜当中。作为物体,档案柜和墙壁、画布是非常不一样的。档案柜拥有存储、细节信息互相参照,以及以特定的知识结构系统整理信息的功能。精心收藏制造的立体照片橱柜不仅是19世纪中产阶级家庭装饰的一部分,同时也是公共图书馆用以建立多功能地呈现地理空间档案的工具。视野所坚持的洞察力是其特殊之处,而这种洞察力成为另一个同样以空间为其研究主体的系统的感知模型。视野与土地测量是相辅相成、互为因果的。

从这样的分析中我们能够看出,视野的产生满足了在特定历史环境下所需的系统的要求,并且视野自身也形成了一个一致的话语体系。这个话语体系与“风景”所追求的审美话语体系也是截然不同的。从现象学角度来说,就如同视野建立空间的方式不能被纳入到“摄影之前”中所提到的分析性透视(13) ——那种压缩与片段化的方式中——一样,依靠这些视野照片形成的收藏所展现的含义也不能被纳入到展览空间展现的含义当中。前者在构图中考虑的是地理学的秩序;后者体现的则是为了彰显艺术自主性和理想化、特殊化历史(即由审美话语构成的历史)的展览空间。由这样复杂的集合体呈现出的属性被称为风格(style)——时代风格,个人风格,它的建立依赖于展览空间,我们也可以说这是它的功能之一。这个如此严格组织建立的19世纪的展览空间就是我们所说的博物馆(museum),而现代艺术的历史则是博物馆的产物。(14)

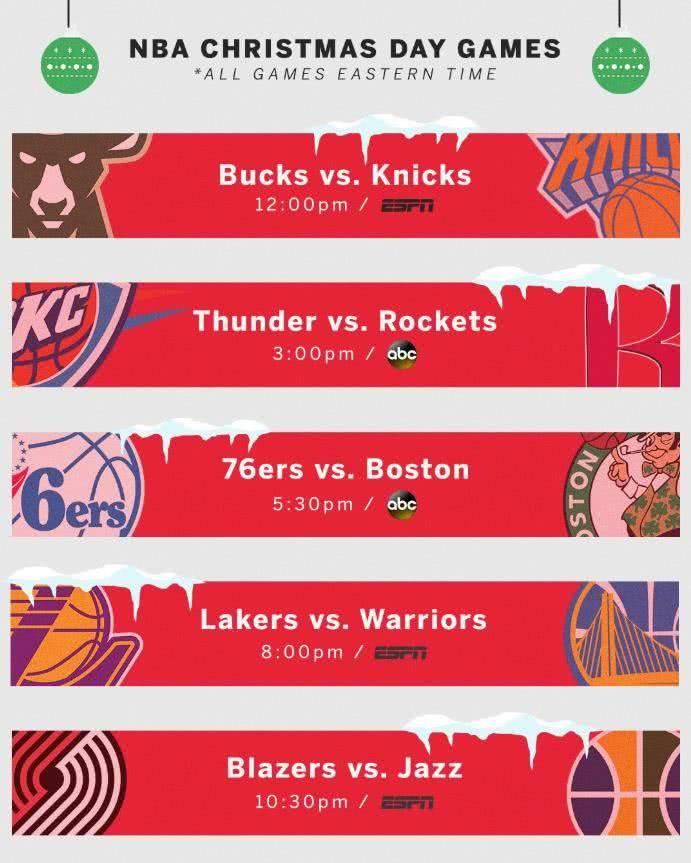

塞缪尔·伯恩(Samuel Bourne)

《白杨大道,克什米尔》(A Road Lined with Poplars, Kashmir)

1863-1870

安德烈·马尔罗(Andre Malraux)向我们解释了博物馆是如何按照风格的传承来共同建立起以大师为主体的艺术叙事方式的。如今,博物馆、画廊中的展品都以照片复制的形式出现在现代艺术书籍当中,马尔罗口中的博物馆现在已近“没有展墙”了:

“正是因为有了用摄影复制的雕像、浅浮雕、图章盖印,还有游牧民族的饰板上的各种藏品的悦目照片,‘巴比伦风格’似乎成了一个实体存在,而不仅仅是一个分类——就像是在叙述一个伟大的创造者的生平故事。没有什么比伟大的风格更能够生动而令人信服地传达塑造人类命运结局的观念,它的演化与转变就如同命运在地球表面经过时留下的一道疤痕。” (15)大佬们都在玩{精选官网网址: www.vip333.Co }值得信任的品牌平台!

当下的摄影学者已经认定了19世纪的摄影属于博物馆,认定了审美话语可以应用于其上,认定这种媒介材质可以很好地融入现有的艺术史模型,他们已经(提前)做出了很多决定。首先,对于给定的照片,他们会认为这是风景照(而不是视野),并且他们能够很肯定地指出这张照片所表现的含义以及它所属的话语空间。其次(这个结论是和第一个结论同时得出的,没有先后之分),他们认为审美话语的其他基本概念也可以被应用于这个视觉档案之上。其中一个就是艺术家的概念,然后是与之相关的有意识的持续发展的概念,也就是我们所说的事业(career)。还有另外一个概念是人们可以通过研究其创作的全部作品,从中得到一致连贯含义的可能性,这就形成了一个全部作品(oeuvre)的整体。但是,我们有理由说,这些概念不仅不是19世纪的地形学摄影所支持的,甚至可以说这正是他们所要质疑的。

奥古斯特·萨尔兹曼(Auguste Salzmann)

《耶路撒冷,西边庙墙》(Jerusalem, The Temple Wall, West Side)

1853-1854

艺术家的概念不仅仅包含作者身份;它意味着一个人必须经过一些特定的阶段才有权宣称自己是一个作者。从语义学上来说,艺术家和才能(vocation)的概念有一定关系。一般“才能”的含义是指学徒资格(apprenticeship),一种少年习作(juvenilia),学习传统技法的过程,在此过程中经历失败与成功,最终发展出自己独有的视野(views)。如果艺术家这一称呼必须包括这些因素,或至少包括其中的一部分,我们能想象有的人只做了一年艺术家吗?这在逻辑上(也有人会说是在语法上)不就互相矛盾了吗?就像斯坦利·卡维尔(Stanley Cavell)在讲到审美判断时所引用的例子,他重述了维特根斯坦(Wittgenstein)提出的问题:“有人可以只在一秒钟之内感受到深沉的爱或者希望吗——无论这一秒前或一秒后的感受为何?”(16)

但这正是出现在奥古斯特·萨尔兹曼身上的情况,他的摄影事业始于1853年,然后在不到一年之内就结束了。除此以外他没有任何其他事迹出现在19世纪摄影圈内,如流星般闪过后就迅速消失了。但这段历史中也有其他一些重要人物,他们涉足摄影领域后在10年之内便退出。罗杰·芬顿(Roger Fenton)、古斯塔夫·勒格雷(Gustave LeGray),以及亨利·勒塞克(Henri LeSecq),这些现在所说的艺术“大师们”的摄影事业皆是如此。有些人放弃摄影后又回到了更传统的艺术形式;而另一些人,比如芬顿,则进入了与此完全不相关的法律领域。他们与这种媒介产生关系的性质和时间跨度对于事业一词的概念而言意味着什么?当我们研究他们的“事业”时,我们可以沿用在研究另一类艺术家时所使用的假定吗?假定其连续性个人风格的方法学?(17)

还有,我们如何看待审美学上的“全部作品”这个整体?再一次,我们陷入了难题,有些人的实践无法与这一概念相吻合,因为对于“全部作品”这个概念的假设是,它是有意识的持续行为的产物,并且它本质上关系到其制作者所付出的努力,也就是说:它是具有一致性的(coherent)。前面已经提到了关于照片版权的专横做法,所以对于某些人的“全部作品”来说,比如马修·布雷迪(Matthew Brady)和弗朗西斯·弗里斯(Francis Frith),其中一大部分都归属到了他们的雇主名下。还有另外一种和委托拍摄相关的摄影实践使许多人的“全部作品”都无法成为完整的。举一个例子,1851年历史遗迹委员会(Commission des Monuments Historiques)委派勒塞克、勒格雷、巴尔杜斯(Baldus)、贝亚德(Bayard)以及梅斯特拉尔(Mestral)(这些人都是法国早期摄影史中最杰出的人物)进行一项名为“日光任务”(Heliographic Mission)的调查工作。他们的拍摄成果包括300余张记录即将呈报维修的中世纪建筑的底版,但是委员会从未发表或者展出这批底版,甚至都没有把它们印制成照片。这就像是一个电影导演拍完电影后却没有冲洗胶卷,连样片也都没有见过。这样的影片怎么能够被归入导演的“全部作品”当中呢?(18)

在档案中还有其他一些摄影实践和展览在挑战对“全部作品”这个概念的应用。一种情况是作品太少,不适用于这个概念;另一种则是作品太多,也不能适用于这个概念。我们能想象只由一件作品组成的“全部作品”吗?这正是摄影史书写奥古斯特·萨尔兹曼的方式,他只有一次摄影实践,拍摄了一册考古学照片(这些照片有很强烈的形式美感),而且其中还有一部分是由他的助手代劳的。(19) 与其相反的另一个极端是,我们能想象由10000件作品所组成的“全部作品”吗?

欧仁·阿杰(Eugene Atget,1857-1927),法国摄影家。

欧仁·阿杰(Eugene Atget)在1895-1927年间拍摄了大量照片,并且在这期间将它们卖给了各种史料收集组织,比如巴黎市立图书馆(Bibliotheque de la Ville de Paris)、巴黎市立博物馆(the Musee de la Ville de Paris,即卡纳瓦莱博物馆)、国家图书馆(the Bibliotheque Nationale)、历史遗迹委员会(the Monuments Historiques),以及各种商业建筑师和艺术家。自1925年开始,随着超现实主义关注并发表阿杰的照片,这些纪录性的作品进入特定的审美话语领域。接下来,在1929年,这些作品又被德国新视觉(German New Vision)吸收入自己的摄影体系当中。(20) 这是人们对于这10000件档案片面认识的开始,每个人看到的都是根据某种给定的美学观点选出来的作品。

在阿杰的作品中他经常对相同的事物或者场景进行反复拍摄,我们能看到“新客观”(Neue Sachlichkeit)对此产生的兴趣,就像对拼贴(collage)非常着迷的超现实主义者们尤其钟爱阿杰所拍的商店橱窗,也是他们使这些照片变得非常出名。每一种对照片的不同选择都加上了自己对于这份原始材料的解读。在阿杰的照片中经常出现的拍摄者和被摄物的视觉重叠,比如他在拍摄一家咖啡馆入口的玻璃门时也照进了自己的倒影,这就使人们可以将这张照片解读为自反的(reflexive),即描绘其自身的拍摄状态。还有更偏向建筑学的解读方式。他们认为阿杰在尝试找到一个使照片中场所的复杂空间轨迹围绕其清晰对称地展开的点。多数他拍摄的公园或者城市景观的照片被用于佐证这种观点。

但是上面所述的每一种观点都是片面的,就像从一个巨大的地质工作现场带回的一小块岩心样品,每一块展现的都是不同种类岩石的存在,或者说这就像是盲人摸象。要想整理这10000多张作品是一个巨大的工程,但是,如果将阿杰的作品认定为艺术品,并且将阿杰归为艺术家,那么这项整理工作是必不可免的,我们必须将自己置于他的全部作品之中来考量。现代艺术博物馆给阿杰所做的展览由四部分组成,它们统一被归在一个别有用意的标题之下:“阿杰与摄影的艺术”(Atget and the Art of Photography),展览试图一劳永逸地解决这个问题,它假定艺术家的“全部作品”的概念适用于这份庞大的档案。要不然它还能是什么呢?

当约翰·萨考夫斯基(John Szarkowski)认识到从形式创作的角度来看这整部作品是如此的不一致之后,他做出了如下的推论:

“有许多不同的方式可以用以解释这种明显的不一致。我们可以假设阿杰的目标是拍出让我们感到兴奋、紧张的漂亮照片,只是他的照片有些达到了这个目标,而有些没有。或者我们可以假设阿杰刚开始拍照时技艺还不熟练,随着不断地练习他逐渐开始懂得如何充分利用他那台老旧、沉重的相机,他的作品也就随之越来越好。或者我们可以认为,他的作品中既有为别人拍的,也有为自己拍的,那些给自己拍的要更好,因为他对于这些照片的拍摄要求更高。要不我们也能说,阿杰的目标就是试图以视觉语言来表达一个丰富而复杂的问题——也是他自己文化的精神所在——而为了达到这个目标他愿意接受任何他付诸努力得到的结果,即使这些照片仅仅是单纯的记录。”

我认为所有这些解释在一定程度上都是真实的,不过最后一种解释对于我们来说是最有意思的,因为这和我们所理解的艺术追求相去甚远。对于我们来说,接受这种艺术家是为一个比他自身更重要的事业所服务的观点并不容易。我们所受的教育使我们相信,或者应该说使我们去假设,没有任何价值高于一个创造性个体自身的价值。由此得到的合理推论就是,没有任何研究主体比艺术家自身的敏感更值得他的关注。” (21)

欧仁·阿杰

《戈布兰大道》(Avenue des Gobelins)

1927

从常见的描述美学产物的划分方式——诸如形式上的成功/失败;学徒期/成熟期;社会任务/个人表达,到他认为是“和我们所理解的艺术追求相去甚远”这样一种状态,即“艺术家是为一个比他自身更重要的事业所服务”,这观念上的一点点改变显然令萨考夫斯基感到很困扰。这种思考方式一直延续到他在考量为何阿杰会反复回到同一地点(有时之间相隔数年),然后选择从不同的角度拍摄同一幢建筑的时候。从形式上的成功/失败的划分方式以及艺术家成熟期的“全部作品”拥有一致性这个角度来说,萨考夫斯基所面临的问题是可以自行解决的。他一直固执地将对作品的解读与这种审美模式联系在一起,这也使他最终决定以风格上的演变来解释这个问题:“(阿杰)早期作品中的树都是完整并且独立的,如同放置在地面上的一个物品;这些树都处于画面的中心;光线都是从摄影师背后射来,从正面照亮他们。而晚期照片中的树木都是从中截断的,在画面中的位置也不对称,从上方照射下来的光线也使它们显得更扭曲。”(22) 这就是晚期作品中“哀伤”(elegiac)情绪的来源。

但是这整个对于创作意图和风格演变的解释必须要和那个阿杰所服务的“比他自身更重要的事业”相一致。如果这10000张照片构成了阿杰的那个更大的目标,那么这个目标也应该能使我们了解阿杰的创作意图,因为这两者之间的关系是反身的(reciprocal),一个来自艺术家自身,一个来自外部世界。

一直以来人们相信,如果想要同时理解这个更大的目标和阿杰在创造这部巨大档案时那捉摸不定的意图(萨考夫斯基写道,“现代主义时期的重要艺术家中没有哪一个人的生平以及创作意图像阿杰这般难以探寻”),那么就必须破译出阿杰在他的负片底版上的标号的含义。这10000张底版都标有数字。但这些数字又不是严格连续的,它们不是按照时间顺序整理的,有些还会出现重复。(23)

对于那些研究阿杰全部作品的编号的学者来说,这些数字将揭示关于艺术家的意图和他的作品含义的所有重要信息。玛利亚·莫里斯·汉博格(Maria Morris Hambourg)最终也最确定地破解了这些编号,她找出了这些底版根据地形主体进行分类的系统体系,并将其分成了5个大的类别以及许多小的子类别。(24) 她给这些不同系列和组照所起的名字诸如风景-纪录(Landscape-Documents)、画意巴黎(Picturesque Paris)、市郊(Environs)、老巴黎(Old-Paris)等等,通过这样的命名将那个更大的目标定性为表现法国文化的精神——或者我们可以说,就像巴尔扎克(Balzac)在《人间喜剧》中所写的那项任务。当和这部杰作联系起来考虑时,我们就可以说阿杰的这些影像作品是有着社会-审美的意图的;他成了一个摄影界中的视觉人类学家。于是贯穿全部作品的意图可以理解为对自然与文化的结合处的持续探寻,就像在照片中种植在农舍窗下的葡萄藤与本是将叶子图式化的蕾丝边缠绕并置在一起。但是,尽管这种分析看起来十分聪明也十分有趣,它依然只是片面的。这种试图表现自然/文化范式(paradigm)的照片只是全部作品中的一小部分,如同追踪一只行踪隐秘的动物,留下的线索一闪即逝,然后这意图又重新回归到沉默与神秘之中。

这件事情的有趣之处在于,现代艺术博物馆和玛利亚·莫里斯·汉博格都以为自己掌握了解开阿杰作品之谜的钥匙,但事实是,这把试图用以解开阿杰审美意图系统的钥匙不但没有打开锁,反倒使它锁得更严了。而这个例子也让我们见证了对使用博物馆学和艺术史学的规范之匙解锁的抵抗。

欧仁·阿杰

《鸢尾花》(Iris)

1895-1900

阿杰给他照片编号的系统源自他为之服务的图书馆以及地质收藏的卡片目录(card files)。他所拍摄的事物都是标准化的,他以已经建立起的用于调查和历史纪录的分类方式为指导。很多阿杰拍摄的照片与马维尔在半个世纪前拍摄的照片有不可思议的相似度,而原因就在于他们两人的照片都是为同一个总体的记录规划所服务的。(25) 目录与马特席斯(mathesis)的理念是不同的,后者是一个组织的系统,而前者并不是。我们可以很清楚地看到,把阿杰的作品作为目录的一个功能并非他的本意,因此也就不能在他身上加上作者这个概念。

在这样的考察之下可以看出,博物馆想要维持的那种作者的常规条件都不成立了,由此也引出我们更深入的思考。博物馆试图破解阿杰底版上编号的秘密,企图从中挖掘出一个美学的灵魂。而实际上他们最终发现的,只是一个卡片目录。

在知道这些之后,对于先前所提出的一些问题我们就会得到全然不同的答案,比如为什么阿杰拍摄某些事物的时候只拍摄局部,为什么他会时隔几个月,甚至数年,从同一幢建筑的门口拍摄相同的建筑立面,还有相同的窗框和相同的锻铁器物。这些问题并不能用审美上的成功或者失败来回答,它们的答案是,拍摄这些照片取决于目录以及分类空间的要求。

主体(subject)是所有这些问题的支点所在。这些门道、锻铁阳台是阿杰表现的主体吗?是他的选择吗?是清楚表明他是主动思考,自愿创造的能动主体(active subject)的证据吗?还是它们单纯是(尽管这里没有哪件事是单纯的)拍摄对象,是组成目录的功能,而阿杰自己是主体?我们愿意牺牲怎样的历史事实以坚持前者的阐释方式而非后者呢?

我们尝试一切可能提出放弃,或者至少是严肃地批评从审美学引申出的关于作者、全部作品、流派(比如风景)这些分类的必要性,取而代之的是将早期摄影视为一种档案,并且呼吁以考古学的方法来检验这些档案。米歇尔·福柯(Michel Foucault)将这种方法理论化并且给出了一个研究模型,在讲述对档案进行考古学分析是怎样揭示其话语形成的状态时,福柯写到:

“(它们)不应该被理解为一个从外部强加于个体思维的或者预先存在于内部的全部规定性;其实,这些实证性构成了全部的条件,实践依据这些条件展开;依据这些条件实践产生部分的或者全新的陈述;实践依据这个条件还可以得到修改。【考古学所建立的联系】指的是实践被连结的范围(无需构成实践的中心),时间使用的规律(实践无需创造和表达这些规律),为实践作支撑的关系(实践无需成为这些关系的最后的结果或者它的汇合点)而不是指为主体主动性划定的界限。【考古学】是要在话语实践的复杂与密度中揭示他们自身,指出说话意味着去做某件事情——除了表达人们所想之外的事情。”(26)

现今到处都开始涌现一种消解摄影档案形式的言论——19世纪摄影原本所属的实践领域、机构模式以及关系范围,然后再将它围绕原来构成艺术及其历史的分类进行重组。(27) 我们不难发现这种做法的引人之处,但是想要懂得宽容这种做法造成的不连贯性就困难得多了。

刘张铂泷 译 集小组 校

《摄影的话语空间》原文注释

1. Clarence King, Systematic Geology, 1878, is vol. 1 of Professional Papers of the Engineer Department U.S. Army, 7 vols. & atlas (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1877-78).

2. 为了重新构建信息而在上面添加的制图网格,除了核实科学数据以外还有着别的作用。如艾伦·特拉亨伯格(Alan Trachtenberg)所指出的,这些由政府资助进行的西部探索项目是为了找出进入那些需要工业化的矿物资源所在地的方法。这样的摄影作品既是科学研究的产物,同时也是工业发展的需求,因此“当照片脱离原本所在的报告书的语境时,它看起来就像是传承自长久以来的风光摄影传统。”特拉亨伯格继续说道:“这些照片代表了企业本质的一面,即一种保存记录的形式;它们对联邦政府推行工业化基础建设的政策有着很大的贡献,它们不仅提供了关于原始材料的可靠数据,并且帮助政府在民众中赢得了对探索开垦资源的政策的支持。”Alan Trachtenberg, The Incorporation of America (New York: Hill and Wang, 1982), p. 20.

3. 在让-克劳德·李本斯坦(Jean-Claude Lebensztejn)那篇重要的文章《艺术的空间》(L’espace de l’art)中,他讨论了近来博物馆逐渐拥有了决定何为艺术品的功能:“博物馆拥有两种互补的功能:排除一切(藏品之外)的东西,通过这样的排除来确立我们对于艺术这个词的定义。毫不夸张地说,艺术的概念在它被一个空间——按照它被定义的那样——接纳的时候就已经经历了重大的转变。”In Lebensztejn, Zigzag (Paris: Flammarion, 1981), p. 41.

4. 在各种文学作品中随处可见将西部探索摄影与描绘自然的绘画视为是同质的。芭芭拉·诺瓦克(Barbara Novak)、韦斯顿·内夫(Weston Naef),以及伊丽莎白·林德奎斯特-科克(Elisabeth Lindquist-Cock)这三位专家将这幅作品视为对19世纪美国绘画中的风景情感(landscape sensibilities)的一种延伸,他们都带有超验论者(transcendentalist)要求以限制性的方式看待自然的狂热态度。因此,目前对于金(King)和奥沙利文合作的普遍看法是,这些摄影材料是神造论(creationism)和上帝存在的摄影上的证据。据声称,金既反对莱伊尔(Lyell)的地质均变论(geological uniformitarianism),也反对达尔文(Darwin)的进化论(evolutionism)。金是一个灾变论者,因此他对犹他州和聂华达州风景的地质学纪录的解读是,这些都是神圣造物主的行动所致,并且所有物种都是以一种永久性的形态被创造出来的。那些巨大的地壳隆起和断崖,玄武岩的形成,一切都是大自然的造物,而它们被奥沙利文的照片纪录下来,成为金这样的灾变论者信条的证明。在这样的任务前提下,奥沙利文的西部摄影与比尔施塔特(Bierstadt)或者丘奇(Church)也就是同质的了。

也有人支持相反的观点:这种观点认为金是一个严肃的科学家,他竭力争取发表对于马许(Marsh)的古生物学研究中的发现,因为他非常清楚地知道这是达尔文理论所需要的实证支持中的重要一环。进一步说,如我们所知,奥沙利文的照片的平版印刷复制在金的报告当中是以中性、科学的证据而存在的;超验论者的上帝不存在于《系统地质学》的视野中。

See Barbara Novak, Nature and Culture (New York: Oxford University Press, 1980); Weston Naef, Era of Exploration (New York: Metropolitan Museum of Art, 1975); and Elisabeth Lindquist-Cock, Influence of Photography on American Landscape Painting (New York: Garland Press, 1977).

5. Peter Galassi, Before Photography (New York: The Museum of Modern Art, 1981), p. 12.

6. See the chapter “Landscape and the Published Photograph,” in Naef, Era of Exploration. In 1871 the Government Printing Office published a catalogue of Jackson’s work, Catalogue of Stereoscopic, 6×8 and 8×10 Photographs by Wm. H. Jackson.

7. 实际上眼睛并没有重新对焦。更确切地讲,因为图片距离眼睛很近,并且手的位置也是固定不变的,为了扫描图片里的空间,观者必须在视线在图片中移动时重新调整以及协调两个眼球的位置。

8. Oliver Wendell Holmes, “Sun-Painting and Sun-Sculpture,” Atlantic Monthly 8 (July 1861), 14-15. The discussion of the view of Broadway occurs on p. 17. Holmes’s other two essays appeared as “The Stereoscope and the Stereograph,” Atlantic Monthly 3 (June 1859), 738-48; and “Doings of the Sunbeam,” Atlantic Monthly 12 (July 1863), 1-15.

9. See, Jean-Louis Baudry, “The Apparatus” Camera Obscura 1 (1976), 104-26, originally published as “Le Dispositif,” Communications 23 (1975), 56-72; and Baudry, “Cinéma: Effects idéologiques produits par l’appareil de base,” Cinéthique 7-8 (1979), 1-8.

10. Edward W. Earle, ed., Points of View: The Stereograph in America: A Cultural History (Rochester, NY: The Visual Studies Workshop Press, 1979), p. 12. 1856年罗伯特·亨特(Robert Hunt)在《Art Journal》中写道,“如今每一个画室中都能见到立体照相机;哲学家们从学术角度讨论它,女士们为它神奇的效果所惊叹,小孩子们则围着它玩耍。”Ibid., p. 28.

11. “Photographs from the High Rockies,” Harper’s Magazine 39 (September 1869), 465-75. 这篇文章给了“凝灰岩圆顶,金字塔湖”另一次发表的机会,但是照片的转印质量很差,它这次是作为作者冒险旅程故事的一幅插图。因此,另一层想象空间又投射到了那空白的火棉胶表面上。不过在这里,为了展现出差点导致探险队的小船翻覆的气氛,雕刻师把水面变为了疯狂的黑暗,而天空中则是正在逼近的暴风雨云。

12. 斯塔福德写道,“认为真正的历史是自然历史的这种观念将自然事物从人类的掌控之中释放了出来。独特性的概念是很重要的……地质学现象——从最广义的角度来讲,也包含那些矿脉中的样本——组成了风景的各种形式,自然历史正是从中展现自己的美学……将自然历史化的最后一步就是将历史产物自然化。1789年,德国学者(savant)塞缪尔·维特(Samuel Witte)——他的结论建立在德斯马雷斯(Desmarets)、杜鲁克(Duluc)和Faujas de Saint-Fond等人的学说基础上——宣称埃及的金字塔是自然的附产品,形成于玄武岩浆喷发;他还认定波斯波利斯(Peresepolis)、巴勒贝克(Baalbek)、帕尔米拉(Palmyra)以及阿格里真托(Agrigento)的朱庇特神庙(Temple of Jupiter)和秘鲁的印加宫殿(Palace of the Incas)是岩石出露地表。”

Barbara M. Stafford, “Towards Romantic Landscape Perception: Illustrated Travels and the Rise of ‘Singularity’ as an Aesthetic Category,” Art Quarterly, n.s.1 (1977), pp. 108-9. 对于“培养自然现象的独特性的认知”的研究,她做出的结论是:坚持认为“孤独的自然客体……不必被解释成人类的替代品;相反,(19世纪浪漫主义风景画家的那些)孤立、超然的巨石柱应该被置于活力论者(vitalist)那赞美自然独特的美学传统中——这种传统始自插图航海志中。也许有人会把这种传统和‘新客观’联系起来,他们崇尚自然的特性(specifics),而由此创造出各种各样生动的细节(particulars)。”(117-18)

13. For another discussion of Galassi’s argument with relation to the roots of “analytic perspective” in seventeenth-century optics and he camera obscura, see Svetlana Alpers, The art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century (Chicago: University of Chicago Press, 1983), pp. 243-44, n. 37.

14. Michel Foucault opens a discussion of the museum in “Fantasia of the Library,” in Language, Counter-Memory, Practice, trans. D. F. Bouchard and S. Simon (Ithaca: Cornell University Press, 1977), pp. 87-109. See also Eugenio Donato, “The Museum’s Furnace: Notes toward a Contextual Reading of Bouvard and Pécuchet,” Textual Strategies: Perspectives in Post-Structuralist Criticism, ed. Josué V. Harari (Ithaca: Cornell University Press, 1979); and Douglas Crimp, “On the Museum’s Ruins,” October 13 (Summer 1980), pp. 41-57.

15. André Malraux, “Museum without Walls,” The Voices of Slience (Princeton University Press, Bollingen Series 24, 1978), p. 46.

16. Stanley Cavell, Must We Mean What We Say? (New York: Scribners, 1969), p. 91, n. 9.

17. 学习摄影史的学生不会被鼓励去质疑现存的艺术史模型是否适用。在1982年的学院艺术学会(College Art Association)会议(这个会议很自豪地宣称自己是对这个以前没有被系统研究的学科进行真正学术研究诞生的成果)上进行的关于摄影史的讨论,就证明了这个模型是会出错的。康斯坦茨·凯因·亨格福德(Constance Cain Hungerford)在她的论文《Charles Marville, Popular Illustrator: Origins of a Photographic Aesthetic》中说,按照“全部作品”有着内在一致性的这种模型来说,马维尔早年作为雕刻师的生涯,与他后来作为摄影师创作的作品是一定有风格上的相关性的。在这里她所讲的马维尔摄影作品中的风格特征(比如亮处和暗处的强烈反差,硬朗锐利的轮廓)不仅很难在其作品中看出,即使能够在他的作品中找到这些特征,它们也无法作为马维尔的标志和其他参与“日光任务”的摄影师区分开来。对于每一个这样“鲜明的”马维尔,都可以找到一个同样鲜明的勒塞克。

18. 爱森斯坦(Eisenstein)在墨西哥为他的项目“墨西哥万岁”(Que Viva Mexico)所拍摄的近4英里长的胶卷素材就是一个例子。这些胶卷拍摄完成后被送达加利福尼亚州冲洗,但是爱森斯坦从没有看过这些胶卷,因为他一从墨西哥回到美国就被强迫立刻离境。这些胶卷后来被两个美国剪辑师制作为了《墨西哥惊雷》(Thunder Over Mexico)和《在太阳下的时间》(Time in the Sun)两部影片。这些都不能算在爱森斯坦的全部作品里。如今只有一份杰伊·利达(Jay Leyda)整理的“拍摄年表”,现存于现代艺术博物馆中。显然,它之于爱森斯坦的全部作品的关系是非常特殊的。但是鉴于在拍摄这些胶卷的时候爱森斯坦已经有10年的电影制作经验(并且考虑到在1930年代电影艺术已经拥有的资源及其理论化的程度),可以猜测当时爱森斯坦对于从剧本到电影的概念都已经有一个比较完整的想法了——虽然它从没有看到过胶卷的内容——而那些参加“日光任务”的摄影师们对他们作品的概念恐怕就没这么清晰了。爱森斯坦的这个项目在谢尔盖·爱森斯坦(Sergei Eisenstein)和厄普顿·辛克莱(Upton Sinclair)的书中有完整记录。大佬们都在玩{精选官网网址: www.vip333.Co }值得信任的品牌平台!

The Making and Unmaking od “Que Viva Mexico,” eds. Harry M. Geduld and Ronald Gottesman (Bloomington: Indiana University Press, 1970).

19. See Abigail Solomon-Godeau, “A Photographer in Jerusalem, 1955: Auguste Salzmann and His Times,” October 18 (Fall 1981), p. 95. 这篇文章对于萨尔兹曼的照片被以全部作品这样一种充满争议的概念来对待提出了一些问题。

20. 曼·雷(Man Ray)在《超现实主义革命》(La Révolution Surréaliste)中安排发表了四张阿杰的照片,3张登在1926年6月刊,1张登在1926年12月刊。“电影与照片”(Film und Foto,Stuttgart, 1929)展览中展出了阿杰的作品,他的作品也收录在了《Foto-Auge 》(Stuttart: Wedekind Verlag, 1929).

21. Maria Morris Hambourg and John Szarkowski, The Work of Atget: Volume 1, Old France (New York: The Museum of Modern Art, and Boston: New York Graphic Society, 1981), pp. 18-19.

22. Ibid., p. 21.

23. 在第一篇发表的有关这个问题进行讨论的文章中是这样叙述的:“阿杰(底版)的编号系统让人很迷惑。他的照片不是用一个连续的系统进行编号的,而是以一种很奇怪的方式。有很多编号小的照片的拍摄时间比编号大的照片的拍摄时间要晚,而且还有很多照片的编号是重复的。”See Barbara Michaels, “An Introduction to the Dating and Organization of Eugène Atget’s Photographs,” The Art Bulletin 41 (September 1979), p. 461.

24. Maria Morris Hambourg, “Eugène Atget, 1857-1927: The Structure of the Work,” unpublished Ph.D. dissertation, Columbia University, 1980.

25. See Charles Marville, Photographs of Paris 1852-1878 (New York: The French Institute/Alliance Francaise, 1981). This contains an essay, “Charles Marville’s Old Paris,” by Maria Morris Hambourg.大佬们都在玩{精选官网网址: www.vip333.Co }值得信任的品牌平台!

26. Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, trans. A. M. Sheridan Smith (New York: Harper and Row, 1976), pp. 208-9.

27. 迄今为止艾伦·塞库拉(Allan Sekula)关于摄影史写作进行的一致性分析都在反驳这样的尝试。See Allan Sekula, “The Traffic in Photographs,” Art Journal 41 (Spring 1981), pp. 15-25; and “The Instrumental Image: Steichen at War,” Artforum 13 (December 1975). 为了保护现代主义价值而进行的档案重组问题在道格拉斯·克里姆(Douglas Crimp)的这篇文章中有所讨论:“The Museum’s Old/The Library’s New Subject,” Parachute (Spring 1981), reprinted in this volume.

刘张铂泷 译

网友评论

最新评论